はじめに:社会福祉法人からも注目され始めた生成AI

近年、急速に進化する生成AIは、多くの業界で注目を集めています。人手不足や業務効率化といった課題を抱える社会福祉法人の現場でも、生成AIに期待を寄せる声が増えています。しかし、「具体的に何ができるのか」「どのように活用すれば現場が変わるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

先日、弊社 株式会社週休3日の永井は、改革意欲の高い担当者様がいらっしゃる福岡県の社会福祉法人A様にて、生成AIの活用に関するオンライン研修を実施させていただきました。本稿では、その研修内容や社会福祉法人A様との議論を通じて見えてきた、社会福祉法人の現場での生成AI活用の可能性と、今後の取り組みのヒントをご紹介します。

生成AI活用のパートナー「株式会社週休3日」の視点

株式会社週休3日は、もともと週休3日制の導入支援を通じて、働き方の選択肢を広げるご提案をしております。しかし、現状では「週休3日制」がまだ法人にとって遠い存在であることから、その手前の課題である情報発信、採用、業務効率化についても支援を行っております。業務効率化の一環として生成AI導入支援・研修も取り扱いさせていただいています。生成AIを活用しながら、将来的に「人」と「人」そして「人」と「AI」が二人乗り自転車(タンデム)のように上手く仕事をしていく時代が来るだろうと考えております。

生成AIの基本機能と実践的な活用事例

今回の研修では、社会福祉法人A様のこれまでのAIに関する高いリテラシーを踏まえ、より具体的な活用方法や最新情報に焦点を当ててお伝えしました。

序盤、主にChatGPTとGoogleのNotebookLMという2つの生成AIツールに焦点を当てました。

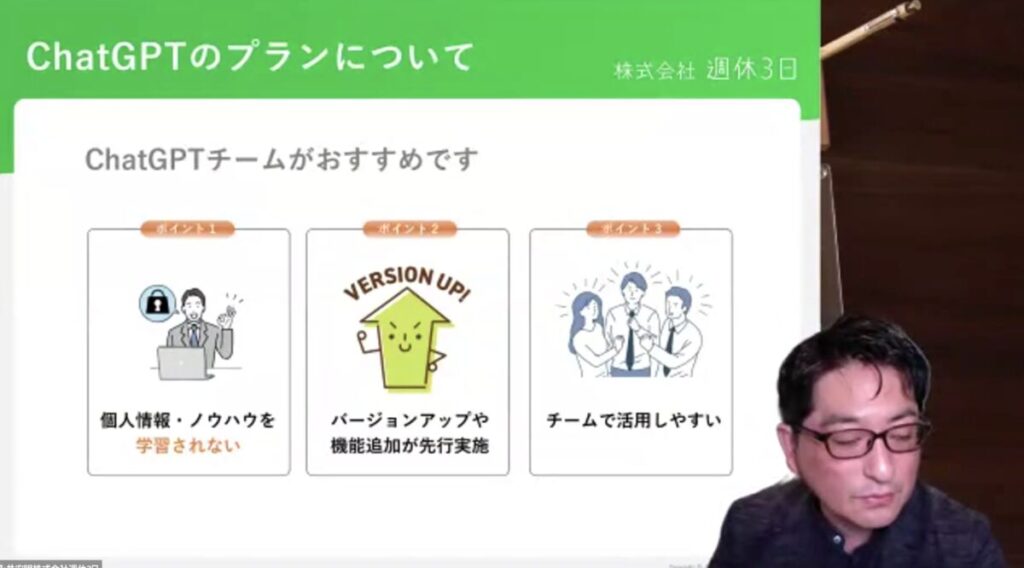

ChatGPTの進化とチームでの活用

ChatGPTには、「メモリ」機能や「カスタム指示」といったパーソナライズ機能が搭載されています。これにより、ユーザー一人ひとりに最適化された形で生成AIを利用することが可能です。特定のトリガーに対して特定の回答やテンションで反応するように設定したり、「メモリして」と指示することで会話内容を記憶させ、以降の応答に反映させたりできます。ただし、メモリが増えるとすべての指示に対応しきれない側面もあるため、指示が少ない方が指示通りに実行される確率は高まります。ChatGPTの進化により、今後はより多くの情報を記録・活用できるようになるでしょう。

法人で複数人がChatGPTを活用する場合に有効なのが「チーム」プランです。チーム内でMy GPTs(オリジナルのGPT)を共有したり、業務効率化に繋がる良い指示(プロンプト)をチーム内で共有したりすることが容易になります。生成AIの活用を特定の人だけでなく、組織全体に広げていくためには、このような情報共有の文化を最初から作っていくことが重要だと考えられます。

ChatGPTのチームプランなら学習されない環境でChatGPTを利用できます。

生成AIやその活用について組織として学びたい社会福祉法人様におすすめなのが、株式会社週休3日の研修から始める医療介護福祉の為の生成AI導入支援・研修「アイクリング」です。こちらのページからご覧ください。

Google NotebookLM の活用

もう一つご紹介したのが、GoogleのサービスであるNotebookLMです。これはChatGPTとは特徴が異なり、特定のソース(情報源)に基づいて出力するという特徴があります。Wordやテキストファイル、ウェブサイトのリンク、YouTube動画、Googleドライブ上の資料(Googleスライドなど)をソースとして取り込むことができ、Googleスプレッドシートなども連携できるようになる見込みです。

NotebookLMの最大の利点は、指定したソースから出力するため「嘘をつきづらい(ハルシネーションが発生しづらい)」という点です。全く嘘をつかないわけではありませんが、ChatGPTなどの汎用性の高い生成AIに比べて事実性が高いと言えます。例えば、社内のドキュメントや研修資料、会議の議事録などをソースとして取り込むことで、それらの情報に基づいた正確な情報を生成できます。株式会社週休3日でも、自社が提供するサービスに関する情報をソースとして読み込ませ、新入社員がサービスについて学んだり、情報発信の叩き台を作成したりするのに活用しています。音声ファイルをソースとして取り込み、その内容を要約させることも可能です。

チャットGPTが「創造性」や「思考を広げる」ことに長けているのに対し、NotebookLMは「ソースに基づいた正確な情報提供」に強みがあります。レポートや記事作成など、事実確認が重要な作業においては、NotebookLMの方が使いやすい場面が多いでしょう。

NotebookLMのインターフェースの説明

ソースを限定して生成AIを活用することができます。

NotebookLMは、利用者の情報や打ち合わせの録音、資料などをまとめてノートブックを作成することで、個別の利用者に関する情報の管理や引継ぎ、留意点のまとめ、レジュメ作成などに活用できる可能性を秘めています。さらに、米国ではAIの音声と対話できる機能も試験的に提供されており、特定のソースに関するコミュニケーションを通じて学習や議論を行うといった活用も考えられます。NotebookLMを利用することで社会福祉法人でも本来であればかなりのイニシャルコストを必要とする「検索拡張生成(RAG)」に近い(あるいはそのもの)活用が可能となり、大量の情報を入れて引用を含めて事実性の高いまとめを作成するのに有効です。

NotebookLMは無料でも利用できますが、有料プランにすることで取り込めるデータ量やノートブックの数を増やすことができます。個人情報については、公表されている限りでは利用にあたって学習されないとされていますが、そもそもビッグテック企業の透明性や信頼性についてどう評価するかによって判断が分かれるところだと思います。

社会福祉法人A様との対話から生まれた具体的な活用アイデア

研修では、社会福祉法人A様の担当者様との対話を通じて、福祉現場ならではの生成AI活用アイデアが生まれました。

個別支援計画の作成支援

チャットGPTのチームプランを活用し、支援員と現場職員が協働で個別支援計画の作成を進めることができるのではないか、という議論がありました。

利用者情報の活用と家族支援

NotebookLMに利用者の情報をインプットしておくことで、その方の情報に特化した形で、例えば「こんな時に利用者はどう考えるか」といったフィードバックを現場職員が得られる可能性について議論しました。また、永井自身の趣味である戯曲データを用いたAIの事例のように、生成AIを介して提供することで、単なる情報から「体験」に変わる点について永井から指摘がありました。ご家族様が、生成AIを活用した体験を通して利用者のポジティブな側面や成長に気づき、見方が変わるきっかけになる可能性についても言及しました。

法人理念・規定等の浸透と職員指導

社会福祉法人の理念や価値観、判断基準、各種規定、制度などをNotebookLMに読み込ませておくことで、職員が生成AIと対話しながら、法人の方針や制度についていつでも学べる環境を構築できる可能性があります。特に、指導が難しい事例において、状況を生成AIに伝えることで多様な指導方法や声かけの選択肢を客観的に提示してもらい、職員が引き出しを増やすといった活用も考えられます。これにより、特定の価値観に固執せず、関わり方や考え方をストレッチする機会が得られるでしょう。

人事評価への活用

人事評価など、数値化やポイント化が可能な領域では、生成AIの活用が進みやすいと言われています。生成AIに特定の基準に基づいた評価をさせ、それを参考にしながら人が最終的な評価を行うといった使い方が考えられます。

これらのアイデアは、社会福祉法人A様の改革意欲と、生成AIの特性を組み合わせることで見えてきた具体的な活用イメージです。

生成AI時代に必須となる情報発信とSNSの重要性

研修の後半では、生成AIが採用やマーケティング(利用者様やご家族様との接点確保)に与える影響について永井から説明がありました。生成AIの進化は、情報収集の方法にも大きな変化をもたらしています。今後はブラウザを経由せず、生成AIに直接質問して回答を得るというスタイルが一般化する可能性があります。実際に、株式会社週休3日にはチャットGPT経由でお問い合わせが発生した事例も出てきています。

これは、従来のSEO(検索エンジン最適化)に加えて、「生成AI最適化」とも呼べる新たな概念の重要性を示唆しています。生成AIに自社やサービスの情報が適切に認識され、出力されるように対策を講じる必要が出てきています。

また、検索エンジンの役割が変化していく中で、情報発信ツールとしてSNSの重要性が改めて高まっています。特に若い世代は、インスタ(Instagram), X (旧Twitter), TikTok, YouTubeといったSNSを検索ツールとしても活用しています。ショート動画も重視される傾向にあります。

SNSで自社の法人名を検索した際に情報が出てこない場合、ネガティブな情報(例: ブラックな企業)ばかりが上位に表示され、マイナスの印象を与えてしまうリスクがあります。一方で、SNSで積極的に情報発信(特に動画コンテンツ)を行っている法人は、内部の様子が分かりやすく伝わり、若い世代からの信頼を得やすくなります。生成AI時代においては、SNSを「コミュニケーションツール」として恐れるのではなく、まずは不可欠な「検索ツール」として捉え、早急に情報発信に取り組むことが重要です。

生成AIによりブラウザを経由したインターネットの利用という現在の常識が変わるかもしれない状況下において、今後しばらくは採用やマーケティングにおいてターゲットやユーザーとの接点となりうるSNSの活用は社会福祉法人といえども非常に重要であると言えます。インターネットの利用が当たり前の現在において、急に法人の情報をブラウザ経由で見てもらえなくなるということは、採用やマーケティングにおける接点を消失すると言えるのですから…

まとめ:生成AIと向き合い、社会福祉法人の組織全体で活用を

本研修を通じて、生成AIが社会福祉法人の抱える様々な課題に対して、単なるツールとしてではなく、働き方改革、業務効率化、職員育成、利用者支援といった多角的な側面から貢献できる可能性が示されました。

生成AI活用のポイントは、どれだけ法人に合わせて「パーソナライズ」し、組織内の情報を「データ化」してAIと「連携」できるかにかかっています。特にGoogleのサービスはデータ連携の面で強みがあり、今後の活用が期待されます。このデータ化にあたっては、例えばGoogleスプレッドシートの見た目上を整えるのではなく、AIがデータとして認識しやすい構造を意識して情報を整理していくことも重要になります。

もちろん、生成AIの導入・活用には組織全体への浸透という課題が伴います。すぐに「何に使えるか」と考えるのではなく、まずは「自転車に乗れるようになる」ように、皆で生成AIを使うことに慣れるという段階が重要だと永井からの説明がありました。自転車と同じように、生成AIも使える(乗れる)ようになると、目的(行先)が思いつくとの話がありました。

株式会社週休3日では、生成AIの最新情報をキャッチアップし、その活用にフォーカスしていますが、生成AIを活用する中で必要となる周辺領域(採用、業務効率化、働き方改革、SNS活用など)についても総合的にご支援が可能です。

「生成AIで何ができるの?」から一歩進んで、「生成AIで現場や組織がどう変わるのか」にご関心をお持ちの社会福祉法人の皆様、ぜひ一度私ども株式会社週休3日にお任せください。弊社の生成AI導入支援「アクリンング」はまずは研修から始まります。研修により「継続」「終了」をお選びいただけるので、無理なコストをかけることなる気軽に始めることができます。お気軽にご連絡ください。

研修から始めることができるのが、株式会社週休3日の医療介護福祉の為の生成AI導入支援・研修「アイクリング」です。こちらのページからご覧ください。