1. はじめに

2018年より推進されている働き方改革は、労働環境の改善や労働生産性の向上を目的に様々な取り組みを行ってきた。その中でも、時間外労働の上限規制や有給休暇取得の義務付けなど、労働時間や休息に関する施策は改革の中心に位置づけられ、日本のビジネス界にも大きな変化をもたらしてきた。

その中で新たに注目されているのが「週休3日制の導入」である。週休3日制とは、名前の通り1週間に3日間休みを設ける制度で、ワークライフバランスの改善や生産性向上が期待されている。日本政府が発表した「経済財政運営と改革の基本方針2021」の中でも、働き方改革の一環として週休3日制の導入を各企業に促している。労働形態やライフコースの多様化に加え、コロナパンデミックによるワークスタイルの自由化によって、より一層の拡大が考えられる。

一方で長きにわたり問題視されている少子化高齢化は進み続け、生産年齢人口は減少し続けている。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、2023年現在の労働力人口は共働き世帯増加や定年延長など女性や高齢者の労働参加によって増加しているものの、2024年以降は減少に転じることが予測されている。また、みずほ総合研究所の調査では40年後の労働力人口は現在よりも4割減少すると予測され、将来的な労働力不足の進行が危惧されている。労働力確保が難しくなれば、企業は新規学卒者や転職市場に向けてより魅力的な労働環境の提供をアピールする一方で、利益確保のために既存労働者をフル

活用しなければならないジレンマに陥ることになる。

以上の内容を踏まえて、「週休3日制」が今後日本の新たな雇用慣行になる可能性について、現在の週休2日制に至った経緯や日本国内・海外の導入事例、ヒアリングを通じて考察していきたい。

2. 語句の定義

- 週休2日制:1か月のうち、1週でも2日連続の休みがあること。

- 完全週休2日制:毎週必ず2日間の休みがあること。

- 変形労働時間制:繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするもの。

3. 先行研究

(1)週休2日制の導入背景

週休3日制の導入可能性を探るにあたって、まずは現在の日本において主流とされている週休2日制がどのようにして定着したのかをまとめたいと思う。

日本における最初の労働法と呼ばれているのが1911年に制定された工場法である。この法律は近代国家建設の過程において欧米諸国に倣って制定されたものだが、適用範囲が一定の工場のみに限られる点に加え、内容も児童の労働禁止や女子の労働時間制限など、ごく一部の労働者を対象としたものにすぎず、労働法としての効力はさほど大きくなかったとも言える。その中で休憩の基準と共に休暇の基準も定められており、その内容が毎月2回以上の休日と義務付けられている点から見ても、同法律は初期の過渡的な労働保護法であったと結論付けることができる。しかし、工場法はそれまでは国家的な規制がなかった雇用関係の内容について、当時必要と考えられた労働保護を法定し、行政監督の仕組みを樹立した最初の法律であり、国家的な労働保護システムの制度化それ自体に基本的意義を見いだすことができる点で一定の評価を与えることができる。

1900年代前半に勃発した2度の世界大戦を経て、日本は敗戦国としてアメリカ合衆国の統制下で急速な民主化へと舵を切ることとなる。その中で工場法の廃止と同時に制定されたのが労働基準法である。同法は1947年に制定され、労働条件の決定は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきであるという総則を掲げた上で、1日8時間、週48時間の労働時間制限や年次有給休暇・労災補償など従来の工場法にはなかった労働条件の最低基準を広い範囲で設けた。休日に関する条文については第35条で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と触れられており、これによって日本における週休制の一般化が達成されたと考えることができる。ただし前述したように、1947年当時は週休1日制がスタンダードな考え方であったことが伺え、アメリカの統制下において制定された法律で義務付けられている点から見ると、日本だけでなく世界的にも週休1日制が定着していたのではないかと考えられる。

では、日本における週休2日制の始まりはいつ頃になるのだろうか。その答えは労働基準法制定から18年後の1965年まで時代を下り、松下電器産業(現パナソニック)が導入したのが最初と言われている。同企業の創業者で、「経営の神様」の異名をとる松下幸之助氏が米国視察に訪れた際に、週休2日でかつ日本よりも高額の給料を支払いながら収益を上げる米国企業に感心し導入を決めたとされている。滞米中に松下氏は主要企業14.5社の工場見学に訪れたほか、街の様子や豊かさにおいて日本との大きな差を感じたと言う。同じ製品を作りながらも日本の10倍以上の給料を得る労働者とそれを支払ったうえで莫大な利益を得ていた会社の高い生産性に着目し、休日を増やすという指針を掲げた。

しかしながら、1965年当時の日本は高度経済成長期真っただ中で、車・カラーテレビ・クーラーの3Cを国民が常に買い求め、需要超過が当たり前の状況であったため、日本一の家電メーカーであった松下電器にとってみれば作れば作るだけモノが売れ、売り上げも伸びていくような状況だった。そんな状況下で休日の増加は利益の減少を招き、賃金の低下や労働強化を招くリスクがあると考えられ、労働組合からは大きな反対が起こるほどだった。松下氏は「1日休養、1日教養」という捉え方を主張し、社員の自主的な学びと成長を重んじることで、反対の声に対して打ち勝っていった。1962年に出版された雑誌「放送朝日」内で松下氏は同制度の導入に至った経緯について「ぼくはいつも思っているのですが、日本の産業もこれからますます生産性が向上してくるでしょう。どの工場も精巧な機械を配置して仕事をせねばならなくなる。そうなってくると労働者は勤務中1分1秒のすきもなく、8時間なら8時間を全精神を集中してやらねばならぬ。だから非常に疲労が出てくる。この疲労回復のために、一日余分に休養を要するだろう。そこで週五日にしなきゃいけない」と、将来的な海外企業との競争を見据えたうえで、生産性向上を目的とした十分な休養と文化生活の充実の必要性を説いている。

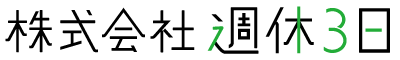

週休2日制導入の流れは松下電器の事例を受けて、1970年代に大企業を中心に急速に進んだ。労働政策研究・研修機構によると、何らかの週休2日制の下で働く労働者の割合は、1970年には17.9%に過ぎなかったが、1975年には69.9%と約7割に達した。それと同時に完全週休2日制下の労働者の割合も2割を超え、現在の土日休みへの転換期を迎えることとなった。(図1)また、危惧されていた収益の減少についても、同時期の国内GDPに着目すると10~20%の間で上昇し続けており、世界2位のGDPを記録するなど経済成長を続けていたことを踏まえると、休日の増加と利益増大の両立に成功していたと結論付けることができる。

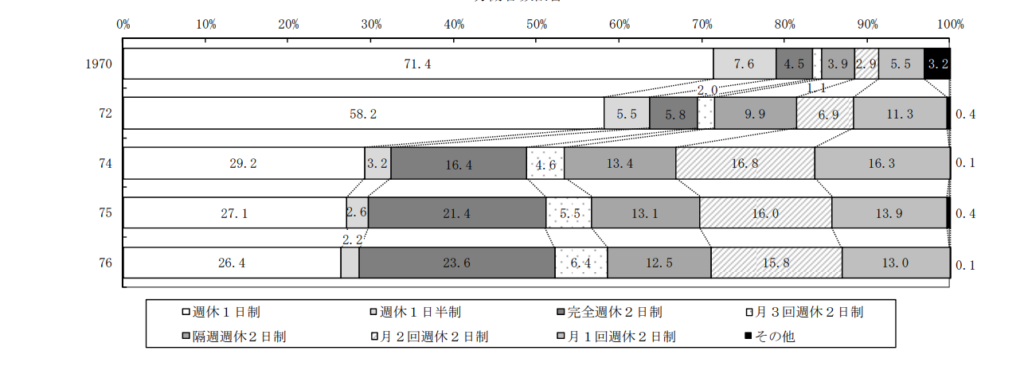

1980年代、週休2日制の普及と共に新たに問題となっていたのが日本人の過重労働である。当時の日本経済はアメリカをはじめとする対外諸国との貿易摩擦拡大を受け、大幅な貿易黒字を獲得しており、それに加え地価・株価の上昇、経済活動の拡大、マネーサプライの増加がバブル経済と呼ばれる状態を生み出した。そのような経済状況の中で世界的には健康問題や人権問題がより注目を集めるようになり、日本人の働きすぎが世界各国からも問題視されるようになった。イギリスの民間組織「「Early Closing Association」(早期閉店協会)は労働時間の短縮が「精神的・肉体的な改善」をもたらすという主張を発表するなど、全世界の急進的な人々のムーブメントは次第に大きくなっていく一方で、日本国内では労働争議やストライキが減少していき、労使関係は安定したものに落ち着いていく。ただ世界各国との労働時間の差は大きく、日本の長時間労働は健康面でかなり問題視された。年間実労働時間の推移を見ると、欧米諸国を中心とする他の先進国よりも格段に大きい数値を記録し続けていることがわかる。(図2)

この長時間労働の規制に踏み切ったのが1987年の労働基準法改正である。この法改正は高度経済成長を経て先進国に復帰したことを背景として、労働基準を国際的地位にふさわしい水準に引き上げること、および、三次産業の比重の拡大に対応することが目的とされた。改正の内容としては、週における法定労働時間48時間から40時間への段階的短縮、フレックスタイム制の導入や3か月単位の変形労働時間制の導入などをはじめとした変形労働時間制の拡大、また事業場外および裁量労働についての労働時間の算定に関する規定の整備などこれまでの労働法にはない新たな制度が次々と法制化された。上記のフレックスタイム制とは、労使協定により、一定の清算期間とその期間における総労働時間を定め、始業時刻・終業時刻の決定を労働者に委ねることによって、週または1日の労働時間規制を解除する制度である。法律に根拠はなかったものの、実務上広く行われていたため、これを承認した上で適切な規制を行うこととした。また、裁量労働制とは、職務の性質上裁量が与えられている労働者について、実労働時間ではなく、一定のみなし労働時間をもって労働時間とみなすという制度で、対象労働者は、研究開発職やシステムエンジニアなどの専門性の高い労働者に限られていたが、その後の改正により拡大されていった。

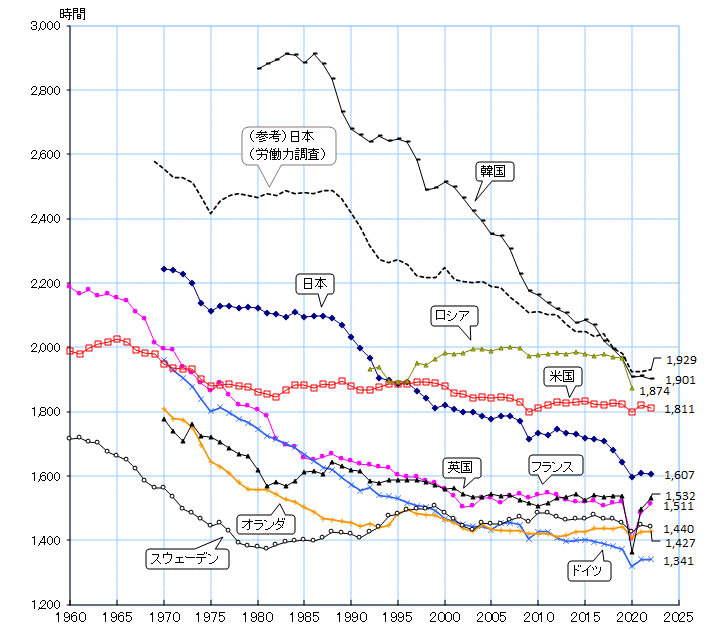

ただ、ここで短縮された週40時間は週休2日を強制するものではないことには注意をするべきであり、現在も週休2日制を義務とする法律は存在しない。つまり週休1日制で従業員を雇用することについては何の問題もなく、業種や職務内容によっては私たちが当たり前のようにしている週休2日という働き方が適用できない労働者も存在する。また、この労働基準法改正はあくまで労働時間規制が厳格化されただけに過ぎず、この年から実際の労働時間が一気に変化したわけではない。「労働時間などに係る暫定措置に関する政令」によって、数年おきに段階的に労働時間を減らしていくことになり、業種や企業の規模などに応じ、社会はゆっくりと週40時間労働へ移行していくことになる。日本社会における週休2日制の考え方においても同様で、労働基準法改正をきっかけに少しずつ変化していくことになる。例として、1989年に金融機関における土曜日の窓口業務停止、1992年に国家公務員に完全週休2日制導入、2002年には公立学校に週5日制導入と民間企業に限らず、官公庁や公務をはじめとする公共機関においても10年以上の時間をかけながら徐々に浸透させていった経緯が見られる。図3の推移からも見てわかるように労働基準法改正は週休2日制という新たなスタンダードを作り上げた点で大きな分岐点となっており、現在にまで続く日本社会の基礎を作ったと言っても過言ではない。

図1 1970 年代における主な週休制の労働者割合

図2 年間実労働時間の国際比較(1960-2022)

図3 週休2日制導入割合 推移

(2)週休制の現況

ここまでは日本における週休2日制の導入背景と経緯を見てきたわけだが、ここからは現在日本国内の企業において週休制がどのように適用されているのかについて触れていきたい。なお、これ以降の表現として出てくる週休2日制、完全週休2日制の定義と違いは語句の定義で述べた意味合いを指すこととする。

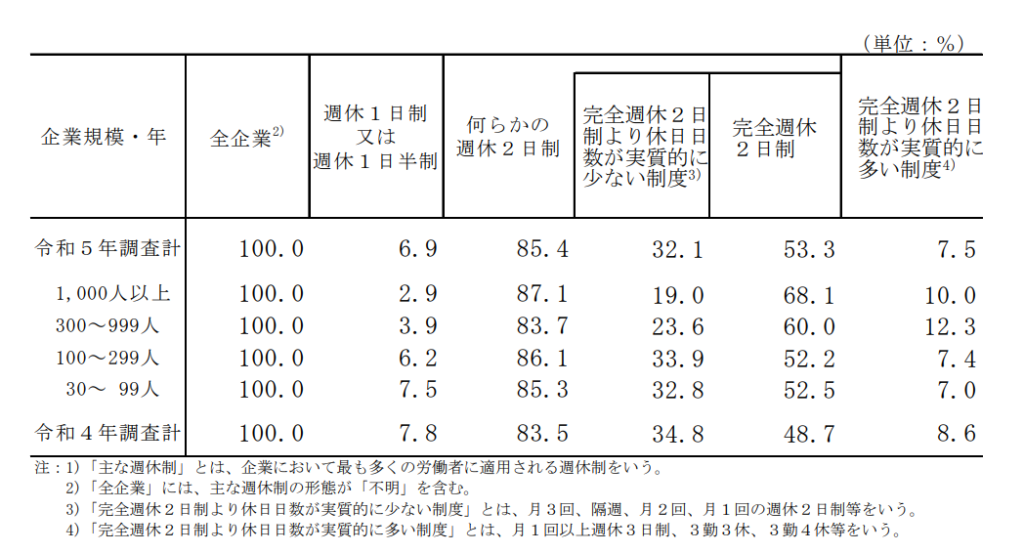

はじめに現在の週休制の状況について、令和5年度就労条件総合調査の結果によると、何らかの形で週休3日以上を導入している企業の割合は全体の7.5%となっている。企業規模別に見てみると、1000人以上の従業員数の大企業では10.0%、300~999人規模の企業では12.3%、100~299人の企業では7.4%、30~99人規模では7.0%と規模が大きければ大きいほど導入割合が上がるというわけではなく、また大企業と中小企業の間に導入格差のようなものはさほどないことが明らかになった。(図4)ただ、「週休1日制又は週休1日半制」の数値に着目すると、大企業が3%近くの割合しかないのに対し、小企業は7.5%となっており、企業規模が小さくなればなるほど休日数は減少していく傾向にあることがわかる。また、「何らかの週休2日制」の割合は規模別でみてもほとんど差がない一方で、その内訳となる「完全週休2日制」は1000人以上だと68.1%だが、小企業では約52%となっていて、週休1日制と同様に差が生まれてしまっていることがわかった。別の視点から捉えると「週休1日制又は週休1日半制+完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」で約39%の企業が実質週休2日未満で従業員を雇っていることとなる。これらの数値から週休2日制は企業規模にかかわらず導入されているが、毎週必ず2日の休日を与えることができるかどうかは従業員数に左右される側面があり、また小企業では週休2日も与えることができない経営状況を強いられるケースが多いことがこのデータから推測することができる。

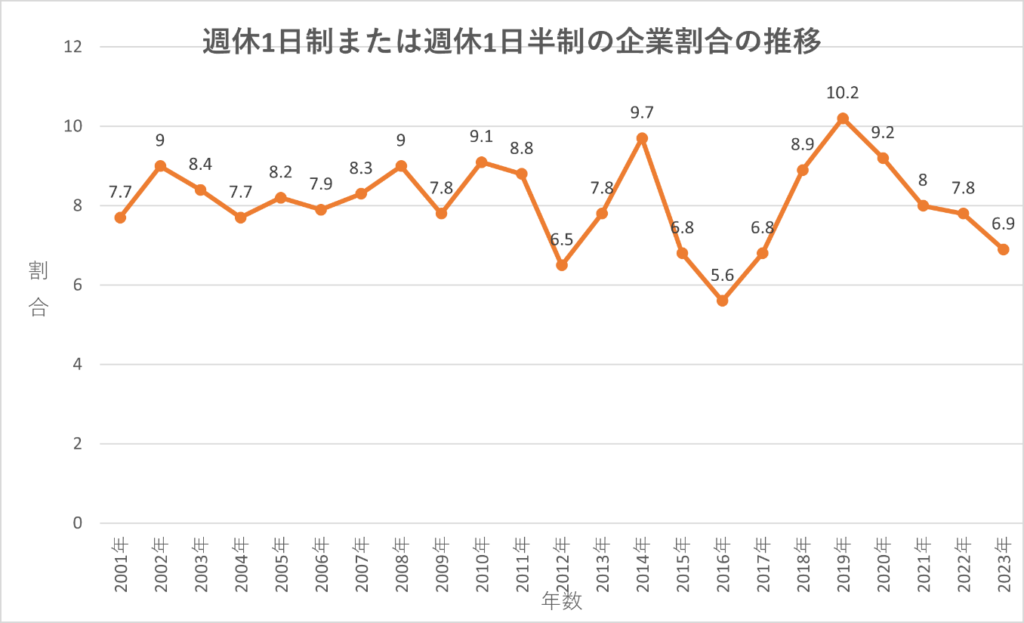

続いては、週休制がいかに変わってきたかをデータ値の推移によって研究する。まず初めに週休1日制又は週休1日制の導入割合の推移について図5を見ていく。2001年の測定開始から主に8~9%で推移し続け、年によって多少の外れ値はあるものの大きな変化は見られない。着目するべきは近年の傾向として、2019年以降減少傾向にあることがわかる。これは推測に過ぎないが、この年より施行された働き方改革関連法の影響を受けているのではないかと考えられる。特にこの法律の中心である時間外労働の上限規制は週休制の考え方にも大きな変化を与えた。以前の労働法においては時間外労働に関する規制は存在せず、「月45時間/年360時間」を上限とする厚生労働大臣告示による行政指導があるのみで、特例で限度時間を超えて時間外労働を行わせることが可能だった。しかし同法律の施行によって「月45時間/年360時間」の上限規制が設けられ、特例措置に関しても上限を設けたことで、それまで曖昧なまま休日労働を強いられていた労働者が減り、図5のような変化をもたらしたと考えることができる。

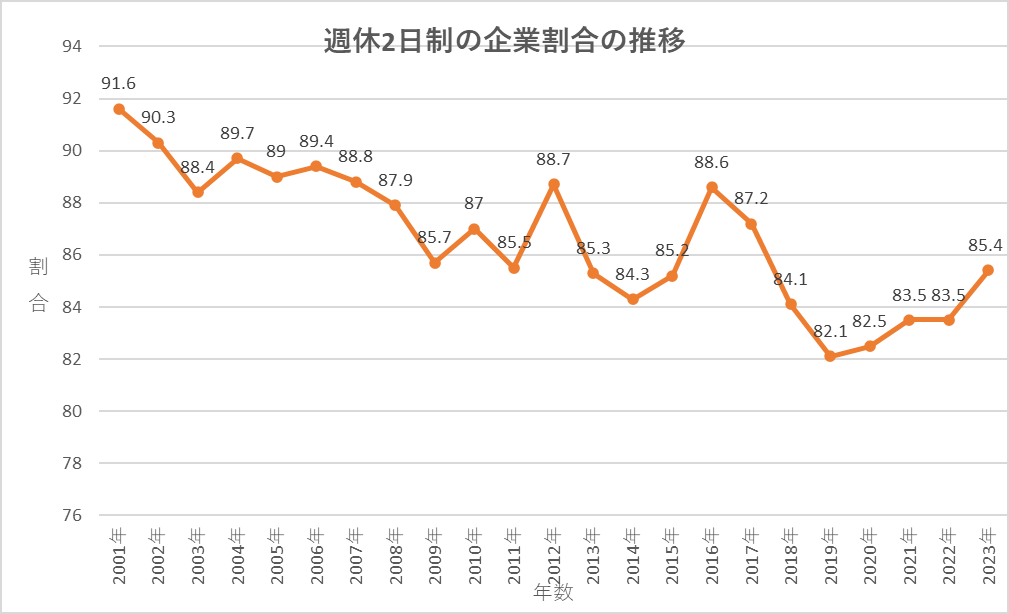

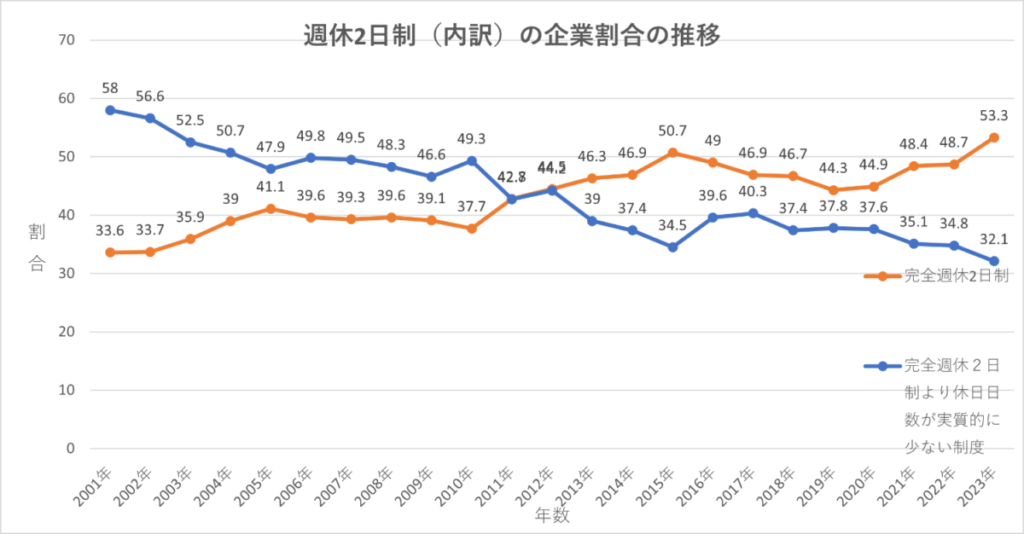

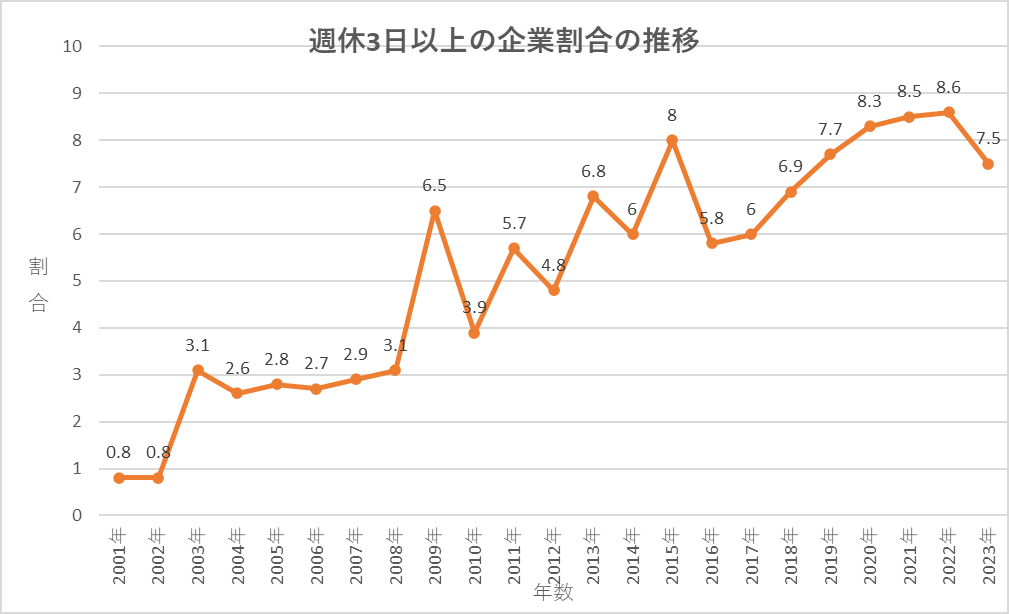

次に週休2日制の導入割合の推移に関してだが、図6より2001年から大きく減少していることがわかる。この推移と図5の変化のみから考察すると、週休2日未満の企業割合が変わらないのに対し週休2日の企業が減少しているというようにも考えられ、労働環境が悪化しているのではないかと疑念を持つかもしれない。しかし、図8の推移から見てととれるように、週休2日制の内訳においては完全週休2日制が実質的週休2日制を逆転していることがわかる。また、週休3日以上の企業割合は2001年の段階では0.8%とほとんど見られなかったのに対し、現在は7.5~8.5%と直近20年間で大きく増加していることがわかった。これら2つのデータから労働法改正やワークライフバランス重視の世間的な風潮なども相まって、週休制は日数の増加という傾向にあることが明らかとなった。

ただし、私自身が気になる点として、週休3日の企業割合が直近5年間で順調に伸びていたものの、2023年には落ち込みを見せている点を挙げる。コロナパンデミックの中でより一層働き方の多様性が注視されていたことも近年の増加を後押ししていた要因の一つと推察することができるが、今後の週休3日制の展望を考察していく中で、アフターコロナの日本において再び伸びていくのか、もしくは停滞してしまうのか。この問いについてはこの先の分析に向けての課題としたい。

図4 企業規模別の週休制の現況

図5 週休1日制または週休1日半制の企業割合の推移

図6 週休2日制の企業割合の推移

図7 完全週休2日制の企業割合の推移

図8 週休3日制以上の企業割合の推移

(3)週休3日制の主な運用パターン

さて、ここまで週休3日制の現況に触れていったわけだが、ここからは週休3日制がどのような制度で、どういった使われ方がされているのかについて述べていく。

まず週休3日制を論じる上で理解するべきは、短時間勤務制度との違いである。従業員が自らの状況に応じて選択する制度として、よく比較されるのが短時間勤務制度だが、同制度は週5日勤務を前提に1日の労働時間を短縮することとしている。そのため、たとえ週労働時間を5分の4にしたとしても休日が増えるわけではないため、日中は業務に従事する必要がある。育児・介護休業法では、短時間勤務制度における1日の所定労働時間は「原則6時間」とされているが、企業が設けている制度によっては週20時間以内など、法令上の時短勤務より短時間の勤務も可能となる。また、週休3日制との違いを挙げるとするならば、有給休暇取得の条件がある。短時間勤務制度でも週5日間勤務する労働者に対しては所定労働時間にかかわらず通常勤務の従業員と同じ日数を付与しなければならないが、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の時短勤務者に対しては、パートタイマーやアルバイトと同様に出勤頻度に応じた比例付与が行われる。

フルタイム労働者において週の所定労働時間が30時間未満になるケースはあまり考えられないが、出勤日数によって左右する希少な要件の一つであるため述べておく。なお、短時間勤務制度において賃金が25%減少するデメリット(1日6時間勤務の場合)もあるが、週休3日制においても賃金が減少するケースがあるため、ここでは大きく取り上げないこととする。

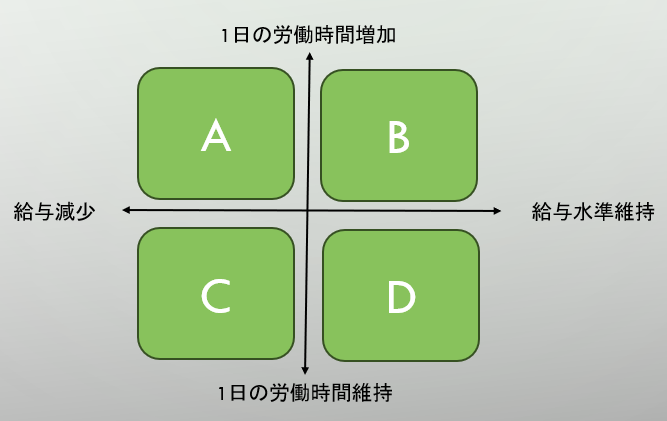

さて、働き方の多様化とともに徐々にではあるものの着実に割合を増やしてきている週休3日制だが、実際に運用するにあたって様々なパターンがある。本論文においては以下計4つのパターンに分けて考えることとする。(図9)

パターン A 1日あたりの労働時間増加・給与減少モデル

1 日の労働時間が増加し給与が減少するモデルであり、給与を基本給(ベース給)と位置付けると導入はほとんど見られない。ただし、運輸業に従事する長距離ドライバーや建設業者など1日の拘束時間が長時間化しやすい業種では残業代も含めた給与は少なくなるため、固定残業代が手当で支給されているケースや、収入例として残業代を含んだ記載があるケースはこのモデルに該当するといえる。

パターン B 1日あたりの労働時間増加・給与水準維持モデル

1日の労働時間が増加し給与水準が維持されるモデルであり、1日の拘束時間が長くなりがちの業種で変形労働時間制を採用しながら導入するケースが多く見られる。固定残業代の支給や収入例に残業代が含まれていないケースはこのモデルに該当するといえる。ただし、もともと拘束時間が長時間化しやすい業種では週休3日制の導入によって残業代が支給されにくくなるという側面もあるため、実質的にはパターンAとなるケースもある。

パターン C 1日の労働時間維持・給与減少モデル

1日の労働時間を維持し給与が減少するモデルであり、離職防止を目的とした短時間勤務の導入から派生してできたことから最もスタンダードなモデルになると想定されている。一般的には週休2日と比較して20~30%程度給与水準が低下する場合が多くなっており、企業側は人事労務管理の変更が少なく済み、かつ人件費も削減することができるため最も導入しやすいモデルと言える。

パターン D 1 日の労働時間維持・給与水準維持モデル

1日の労働時間を維持し給与水準を維持するモデルであり、労働者側からすると最も理想的な条件となっている。試験的に導入されたケースはあるものの、本格的な導入には至った事例はほとんど見られず、現実的には一番導入が難しいケースと考えられている。もし導入をするならば、企業側は週1日分の労働時間を削減した上で、組織が変わらず機能するのかを事前に検討する必要がある。

図9 週休3日制の主な運用パターン

(4)週休3日制のメリット・デメリット

前章では週休3日制がどのように運用されているのか、またそれぞれの運用パターンにはどのような特徴があるのかを述べてきたが、続いて週休3日制の導入がもたらすメリットとデメリットについてまとめていく。

<メリット>

①離職率の低下

週休3日への変更は労働者にとっては時間の融通が利くため、これまで週休2日で働くことが難しいという理由で辞職の判断をしていた労働者が就業を継続することができる。その対象として最も考えやすいのが女性労働者である。日本における女性の労働力率は、15~24歳までは男性労働者と同様に約75%近くまで上昇し、25~29歳でピークを迎えるが、30~34歳で下降し、35~39歳になると、より大きく低下する。40歳以降は再び上昇し、男性と同様の変化をしていく。このような変化はM字カーブと呼ばれ、結婚や出産などライフイベントが多い女性がそれらを理由に労働参加を諦めているとも言える。ただこのM字カーブは海外の国々ではほとんど見られず、ドイツやスウェーデン、米国では「逆U字型」と呼ばれる曲線で、一定の年齢層で労働力率が下がることはほぼありえない。この現象は日本の終身雇用制度や職能給によって働き方の柔軟性が失われ、加えて保育サービス等の子育て環境が十分に整っていないことが原因とされている。近年M字カーブは改善の兆しを見せてはいるものの、労働人口が減少している日本において女性のさらなる労働参加を可能にする必要性はある。離職防止のターゲットは女性労働者に限らず、副業でのキャリアアップを目指す人やひとり親の労働者など既存労働者の維持を後押しする政策であることは間違いない。

②優秀な人材の確保

労働人口の低下は労働市場において企業と求職者の関係にも大きく影響を及ぼしている。新卒一括採用を基本とする日本の採用制度では、募集をかけた企業が応募してきた求職者を選考するという側面が強くなりがちだが、実際には求職者側も複数の内定を保有し、その中から一つを選ぶため、企業側も選ばれるための労働条件や環境整備をする必要がある。そこで、優秀な人材になればなるほど自分が求める条件や意思を優先させることができ、企業間で偏りが出ることも少なくない。その点で週休3日制の導入は働き方の幅を広げるだけでなく、新たな取り組みを積極的に実施する印象を与え企業イメージを向上させる効果も期待することができ、人材確保の段階で一歩リードすることができる。

③生産性の向上

総労働時間は変わらないとしても、休日数が増加することで生産性の向上が期待できる。たとえば、毎日の通勤時間は出勤日数が減ることで削減することができる。また、週休2日であることを理由に次の日に回していた作業も、週休3日であればその日のうちにやらなければいけないというマインドが生まれ、より効率的で集中した労働をすることができる。長時間労働が問題視される現代において1日の労働時間が増える政策は歓迎されづらいが、ルールの中で運用されれば別のメリットが生まれる可能性も孕んでいると考えられている。

<デメリット>

①業務が滞るリスク

休日数の増加によって仕事の現場にいる日数が減少するため、直接的なコミュニケーションが取りづらくなる点がある。もちろんメールやSNSだけでなく、顔や音声を用いたミーティングツールも発展している現代にて連絡を取る手段はあるものの、返信に対する待ち時間が生まれたり、理解するのに何ターンも要したりするなど、円滑な連携をとるにはまだ難しい点が多い。業務の範囲が広くなればなるほど、そこに関わってくる人数も増えるため、ジョブローテーションが多く作業の引き継ぎが多々ある日本の雇用慣行にはミスマッチであるという見方もできる。また、週休3日制により労働力が不足するため、従来の業務量をこなせなくなる可能性がある。1日当たりの労働時間を増やして労働力を維持するケースが多いが、それができない場合は業務の効率化・簡略化、増員など導入前の段階で対策をしておくことが必須である。

②ビジネス機会の損失

業務の滞りと少し似た点ではあるが、外交的な意味合いでも業務上マイナスに働くリスクがある。先ほども述べた通り出勤日数の減少は連携によってとりにくくなる可能性があるが、外部の取引先や交渉相手に対しても同様のことが言える。例えば、同業他社と競っている営業相手との交渉を行う際に取引先の営業日が自社の休業日と重なると、交渉のタイミングが合わない、コミュニケーションに支障が出るなど、担当者不在で対応できないといったケースが挙げられる。それらを考慮すると、先方とのスケジュール調整やサービスに関する急な連絡など、いつでも対応できる状態を整えておく必要性がある。

③管理の煩雑化

週休3日への変更に伴って変更する点が主に2つある。一つ目は労務管理。労務管理とは、給与や福利厚生など労働基準法や規則に則って労働環境を整えることを指す。特に給与計算は企業によって様々で、週休3日制を導入することで従来の計算方法では適切な評価を行えないケースが多く、新たに作り直さなければならないため手間が増える。また給与や保険、勤怠管理も含めて内容は多岐にわたるため、法律や制度、規則に関する多くの知識が求められることから外部のシステムに委託する手段もあり、そこに経費を割くことになる点も考慮する点の一つである。

二つ目は人事管理。採用や人事評価、人員配置など従業員が最も適切な場所で働けるように管理し、また高いモチベーションを保ちながら会社に貢献できる働き方をサポートする役割がある。その点で週休3日制は従来の人員配置を変更する手間が発生し、人事評価においても、週休3日の人と週休2日の人との間で評価基準が煩雑化する懸念点がある。労務管理システムの構築には時間とお金を要する場合が多く、コストパフォーマンスの点を考慮すると、確実に組織が良化する自信がなければなるべく避けたいのが経営側の本音と言える。

(5)導入事例とその効果

ここまではロジカルな視点から週休3日制とはどのような制度なのかをまとめてきたが、ここでは実際に国内と海外で導入された過去の事例について、その導入結果も交えながら紹介していく。

アイスランドでの大規模実験(2015-2019)

政府主導のもとで約2500名の公務員が参加。給与は維持したままで週の労働時間を40時間から35〜36時間に削減。実証実験を計画したイギリスのシンクタンクAutonomy社の分析では、ほとんどの職場では幸福感・健康状態が改善し、生産性も維持(一部では向上)した。大規模な実証実験結果であり、各国の政策にも大きな影響を与えている。運用パターンの区分けはパターンB(1日の労働時間増加・給与水準維持モデル)。

イギリスでの試験導入(2022)

広告マーケティング、IT、金融、医療など様々な業界の中小企業61社の社員2900人が参加。給与を減額することなく、年間ベースで週に平均32時間勤務の変形労働時間制を導入。試験結果は良好で、心身の健康の向上が見られ、導入期間中の社員の離職率は57%減少。売上も平均1.4%上昇しており、参加企業の90%以上が試験終了後も週休3日制を採用している。運用パターンの区分けはパターンD(1日の労働時間維持・給与水準維持モデル)。

ファーストリテイリング

ユニクロやGUなどの衣料品会社をもつ同企業は2015年10月から導入。「変形労働制」を採用し1日10時間×土日を含む週4日の勤務で通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額の給与が支給されることが明言されている。運用パターンの区分けはパターンB(1日の労働時間増加・給与水準維持モデル)。

塩野義製薬

2022年4月から入社3年未満の社員や管理職を除いた国内従業員約4000人を対象に選択的週休3日制を導入する。学び直しの支援が主目的のようだが、介護や育児、副業などでの利用も可能とされており、労働時間は従来と変わらず、給与は週休2日制で働く場合の約8割の水準になるとされている。成果は今後把握することとしているが、勤務時間外での学びや副業基準の見直しを積極的に行う姿勢が見られる。運用パターンの区分けはパターンC(1日の労働時間維持・給与減少モデル)。

4. 仮説

以上の先行研究から、現在週休2日制は定着しているが、3日以上設けている企業はまだ少なく、事例こそ確認できたものの直近であることから制度自体の効果や結論はまだ出ていないことがわかった。また、週休3日の導入パターンも多く、労働者側に選択させるケースも多いことから、先行研究のみでは実情について把握しきることは難しかった。そこで以降の分析においては「週休3日制の停滞には日本独自の要因があるのではないか」という仮説を立て、研究していきたいと思う。

5. 分析

仮説の分析を行うにあたって、本研究では以下の2つの手段で考察を深める。

分析1 事例の区分化

一つ目の分析では、週休3日制が導入されている、もしくは導入されていた日本国内の企業を先行研究で挙げた4パターンに区分けし、現在どのような形で週休3日制は日本の働き方に適応しているのか考察していく。本研究で区分けするのは以下全44社である。

(ナレッジソサエティ、佐川急便、日本マイクロソフト、Zホールディングス(旧:ヤフー)、ファーストリテイリング、日本IBM、アルペン、ウチヤマホールディングス、DHコミュニケーションズ、Blanc、サタケ、ファミリーマート、600、イートアンド、信州ビバレッジ、TOKYO BIG HOUSE、元湯 陣屋、SOMPO ひまわり生命、プリモ・ジャパン、スパイシーソフト、シノケングループ、ネクストビート、みずほフィナンシャルグループ、オリコ、東芝、ワコール、リクルート、塩野義製薬、こどもの森、オムロン、TRASP株式会社、立石コーポレーション、株式会社オロ、神谷コーポレーション湘南株式会社、インターリンク株式会社、株式会社アジャイルウェア、株式会社LIFULL、メタウォーター株式会社、株式会社Timers、オンタイムデリバリージャパン株式会社、パナソニックホールディングス、つばめタクシー、メルカリ、ゲームフリーク)

パターンA 1日あたりの労働時間増加・給与減少モデル

佐川急便、イートアンド、プリモ・ジャパン

パターンB 1日あたりの労働時間増加・給与水準維持モデル

ナレッジソサエティ、ファーストリテイリング、アルペン、ウチヤマホールディングス、Blanc、ファミリーマート、信州ビバレッジ、TOKYO BIG HOUSE、元湯 陣屋、シノケングループ、オリコ、東芝、リクルート、こどもの森、TRASP 株式会社、株式会社オロ、神谷コーポレーション湘南株式会社、メタウォーター株式会社、株式会社Timers、オンタイムデリバリージャパン株式会社、パナソニックホールディングス、メルカリ

パターンC 1日の労働時間維持・給与減少モデル

Zホールディングス(旧:ヤフー)、日本IBM、DH コミュニケーションズ、SOMPO ひまわり生命、みずほフィナンシャルグループ、塩野義製薬、オムロン、立石コーポレーション、株式会社LIFULL、ゲームフリーク

パターンD 1日の労働時間維持・給与水準維持モデル

日本マイクロソフト、サタケ、600、スパイシーソフト、ネクストビート、ワコール、インターリンク株式会社、株式会社アジャイルウェア、つばめタクシー

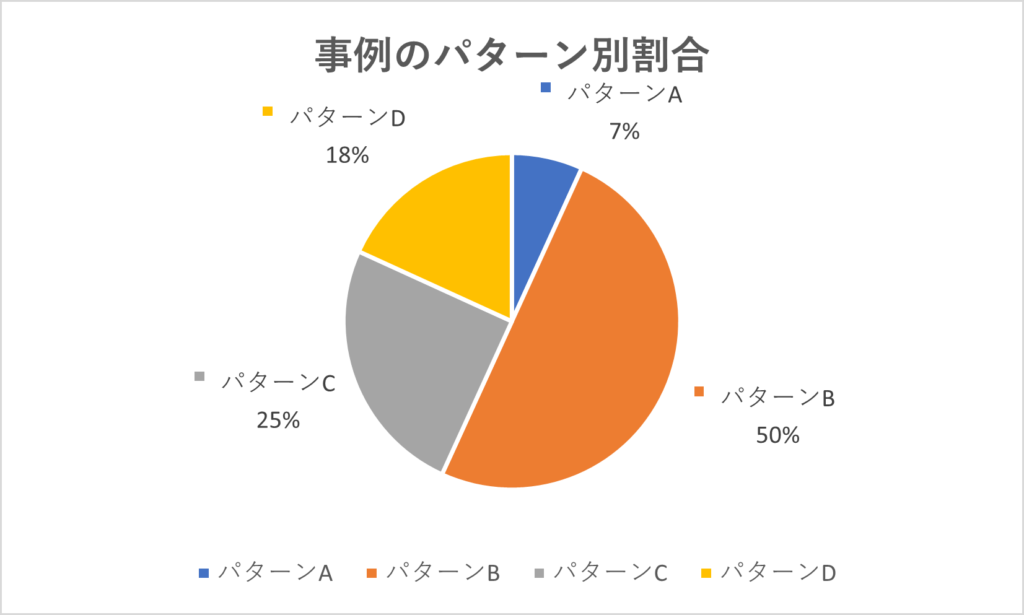

図10 事例のパターン別割合

以上が44社の事例の区分けである。図10を見ると、パターンBが半数を占めていて、1日当たりの労働時間を延ばすことによって従来の給与水準を維持するという取り入れ方が主流になっていることがわかる。また、次点で多かったのがパターンCだが、この場合は従来の週5日の人たちを基本とし、週4日でしか働けない労働者のために制度として設けるケースが多く、働き方を労働者に委ねる選択的週休3日制の様相を呈している。また、育児や介護、年齢など一定の条件に該当する労働者に限定して導入している事例もあり、ここに挙げたすべての企業において労働者全員が利用できる運用をしているわけではないことは注意しておく。

加えて、意外な結果となったのはパターンDが18%近くを占めている点である。先行研究でも述べたとおり、1日当たりの労働時間をそのままで給与水準も維持する同パターンは労働者視点では最も優れたモデルであり、反対に企業側は労働力の低下が懸念されるため導入に慎重になることが多い。18%の内訳を見てみると、導入実験やコロナウイルス感染拡大による従業員保護の対策など期間が設定されているものもあるが、IT企業などのベンチャー企業を中心に導入を始めているケースも見られる。経営者側からは内部留保を貯めこむよりも魅力的な労働環境を提供することが会社の利益につながるという意見も見られ、今後パターンDが増加していく可能性も十分に考えられる。

分析2 ヒアリング調査

続いて二つ目の分析として、週休3日制導入に関するヒアリング調査を行った。今回は株式会社週休3日代表取締役永井宏明様にご協力していただいた。同企業を選定した理由としては、実際に週休3日制導入を考える企業や経営者に向けたセミナーを実施し、加えて既に導入している方に向けたコンサルティングを事業とされているため、どの法人よりも週休3日制に関する知識が豊富であると考えた。また、永井様自身も週休3日制を導入し、人事制度の整備に携わった経験をお持ちであることからも経験則をご教示願いたいという想いもあり調査を依頼した。今回は週休3日制に関して経営面から見た課題や、データ上には表れない実態も含めて質問させて頂いた。回答は以下のとおりである。

<株式会社週休3日>

所在地:静岡県浜松市中区砂山町1137

設立:2016年8月15日(事業開始2017年1月)

事業内容:週休3日に特化した求人ポータルサイト 週休3日.com

薬剤師 働き方重視の就職転職のお手伝い 週休3日薬剤師.com

医師 働き方重視の就職転職のお手伝い 週休3日医師.com

有料職業紹介(許可番号 22-ユ-300494)

採用・人事コンサルティング

採用に特化した WEB サイト運営

介護施設運営・運営代行

介護施設設立コンサルティング

週休3日制の導入は停滞しているのか

まず週休3日制の明確な定義づけが曖昧なものであるため、データ測定は難しい。一企業の中でも従業員に休日数を選択させる場合も多く、導入企業の増加に応じて利用者数が比例しているとは限らない。また労働者単位で見ても、毎週3日の休日を得ている完全週休3日制で働く労働者の他に、隔週で週休3日にする人や繫忙期以外を週休3日にする人など変形労働時間制を取り入れている労働者もいる。制度だけ先に作っておきながら機能していないケースや、外見上は週休2日制と謳っていても実質的に週休3日制を導入しているケースもある。

ただ、場所や時間など働き方の多様化が進んでいる現代において、データ上は見えていないが導入が進んでいることは間違いない。

働き手が減少する中で週休3日の導入はミスマッチではないか

確かに少子化は労働市場に大きなダメージを与え、生産年齢人口は減り続けるため新規労働者の獲得は難化することが考えられる。ただそれが週休3日制導入を妨げるというのは全くの別問題と言える。ここで必要なのはビジネス戦略の転換である。人口増加社会においてはどのように利益を出していくか、有益なプロジェクトや戦略を打ち出し、そこに必要な労働者数を確保していく、いわばビジネス優先の考え方ができる。一方で人口減少社会ではどれだけ戦略を打ち出しても、それを実現するための労働者を獲得できるとは限らない。そこで限られた資源の中でどのようにすれば利益を出すことができるかという従業員優先の戦略や待遇を用意することが必要とされる。その中で休日数を増やすという戦略は一見出力を低下させるように感じるが、選択肢を増やしてあげることで、週休2日では働けなかった労働者が辞めなくて済み離職率を下げたり、週休3日を望む優秀な人材を確保できたりする可能性も広がり、採用コスト削減や生産性向上も期待できる。働き手が減っていく中であるからこそ、これまでのビジネスモデルからの転換が必要であり、その一つとして週休3日制は合理的な経営戦略と言える。

週休3日制を普及させるための課題は

これまでの固定観念からの脱却が求められる。今はまだフルタイム労働者の代替として週休3日制の労働者やパートタイマーが雇われるような形態が多く、業務内容や待遇にも違いを設けられるケースがしばしば見られる。また総労働時間の減少が企業の減収減益をもたらすといった考えや、制度自体を変える時間的なコストや人事評価の変更など面倒事が増えることに対して従来のやり方に固執する経営者も多い。他企業の取り組みに足並みを揃えたり、企業内部やステークホルダーの評価を気にしたりするエモーショナルな経営を行う企業が多いことも新たなスタンダードが生み出されにくい土壌が作られている原因の一つではないだろうか。週休3日制の普及のためには良いものを取り入れていくロジカルな経営判断が求められる。

その点で若い経営者は次々と新たな戦略に打ち出す傾向にあり、反対に年配の経営者はなかなか新たに踏み切ることが難しいケースが多い。よって若い経営者が集まりやすい都心と地方の間でも導入格差が生まれ、魅力的な労働環境を求めて優秀な人材が地方から離れていってしまうことにもつながると推察することができる。

また労働基準法にある週の労働時間規制40時間に合わせるように、当たり前のように1日8時間×5日となっていることにも危機感を覚える必要がある。生産性が最も高いという根拠もないまま決められた上限規制に無意識に従っているが、下限規制がないことを見落としたまま働かされる労働者や制度設計をしてしまう経営者も多い。本当に労働者が力を発揮できる環境を考え直し、時には従来のやり方を疑い緩和させていくことも改善策でえることを念頭に置くべきである。

併せてマスメディアや統計データでもネガティブな表現をするケースが散見される。例として、「全体の30%が賃金を減らしてでも休日を増やすことに賛成である」というデータがとれたとする。しかし、強く主張するのは「全体の70%が賃金を減らして休日を増やすことには反対である」という面で、少数派の意見として前者が隠れてしまうケースが多い。これも固定観念やエモーショナルな経営判断につながる要素として挙げられ、こういった多様性を無意識のうちにかき消してしまう行為も普及に向けた課題の一つと言える。

今後の展望

週休3日制を一律で導入したり、法律で規制されたりするようになる可能性は今のところ低いのではないかという結論に至った。しかしながら、働き方改革を推し進め、ワークライフバランスや場所や時間を制限しない働き方が浸透しつつある昨今の日本において、働き方の一つとして選択的週休3日制を導入する企業が増える可能性は十分に考えられるのではないだろうか。

また働き方だけでなく、生活の様々なケースで多様性が求められる現代社会は柔軟な考え方を育むと考えられ、経営陣の世代交代が繰り返され、ロジカルな経営者が増えていくだろう。もちろん、週休3日制が理にかなった政策であるという認識やモデルケースの普及は必要であるが、「総労働時間増加=増収増益」という古典的な考え方からの脱却は時間の問題でもあると考える。

6. 結論

以上の二つの分析から得た結論をまとめる。

まず、仮説に対する回答だが、間違いなく日本独自の要因があると考えられる。労働基準法改正以前の長時間労働が当たり前の社会からは一見改善されているように思えていたとしても、週40時間規制という下限を設けていない法律の下で労働者1人当たり平均39時間働いている現状を踏まえると、まだまだ労働時間主義が潜在的に残っていると言わざるを得ない。またヒアリングの中で課題として述べられていた、高年齢層の経営者に見られがちな固定観念による経営判断も、日本が伝統的に雇用慣行としてきた終身雇用制が経営層のターンオーバーを遅らせている結果と言うことができる。ロジカルな経営判断ができる若い年代への世代交代や、海外ではしばしば見られる外部のステークホルダーに委託する経営方法の浸透も週休3日制が日本に定着するための一つの手段と考えることができるのではないだろうか。加えて、年功賃金という勤続年数に応じて昇給する賃金体系では、休日数に差をつけて同様の業務を行わせることは評価が難しいとされ、労務人事管理の改定に対する手間から導入を見送ることもある。国内の事例からも近年普及してきた制度であることは承知の上で、効果的な結果をもたらしたモデルケースの出現や週休3日制自体の知名度の普及が必要であり、どちらももう少し時間を要すると考えられる。

7. 終わりに

本論文では、先行研究や分析を通して週休3日制の導入可能性を探っていくと同時に、研究の中で見えてきた潜在的な日本企業の経営課題についても触れてきた。当初は週休3日制が現在の週休2日制のように、世間の一般常識として労働者に一律で導入され、また学校や公共機関においても適用されるような制度になりうるのではないかと考えていた。

しかしながら、現状の導入率だけでなく、制度自体の曖昧さや根本に残る固定観念など容易には解決できない課題が多々見受けられた。週休2日制に取って代わる制度となることは現状考えにくく、まだまだ時間を要することは明らかであるが、分析の中でも述べられていたように、働き方の新たな選択肢の一つとして導入が進む可能性は十分に考えられ、従来の条件では働きたくても働けなかった労働者や雇いたくても雇えなかった企業の解決策として重宝される将来は近いのではないだろうか。そのためには、海外事例にもあったように大規模な導入実験やシミュレーション、「経済財政運営と改革の基本方針2021」の中で企業に促したようにオフィシャルな場での広報活動も効果的な施策として挙げられる。本研究では人口減少社会における多種多様な働き方を実現するための一つ手段という位置づけにとどまったが、週休3日制が日本社会の新たなスタンダードになる可能性について今後の研究の課題として締めたいと思う。

8. 参考文献

- 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2021」、2021、

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2021/2021_basicpolicies_ja.pdf - 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「経済・産業・雇用・労働2030年までの労働力人口・労働投入量の予測~人数×時間で見た労働投入量は2023年から減少加速~」、

2018、

https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_180312/ - みずほ総合研究所「少子高齢化で労働力人口は4割減 労働力率引き上げの鍵を握る働き方改革」、2017、

https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/pl170531.pdf - 厚生労働省「厚生労働 工場法施行百周年に寄せて」、2016、

https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2016/dl/1608_02.pdf - 渡邊祐介「松下幸之助 日本初の「週休二日制」導入~使命としての「働き方改革」」、2018、

https://shuchi.php.co.jp/article/5927 - URBAN LIFE METRO「昭和時代は週6勤務が当たり前! 労働者の味方「週休2日制」が広まったのはいつだったのか?」、2021、

https://urbanlife.tokyo/post/70043/ - PARADIGM SHIFT「労働基準法の改正の歴史概要、直近の改正、M&Aへの影響」、2020、

https://paradigm-shift.co.jp/column/150/detail - freee「週休3日制とは?メリット・デメリットや導入する企業がおさえるべきポイントを解説」、2023、

https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/three-days-off-a-week - 愛知労働局「「働き方改革関連法」の概要」、

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_kintou/hatarakikata/newpage_01128.html - DocuSign「8時間労働や週休2日はいつから? 働き方の歴史から「働き方改革」まで!」、2021、

https://www.docusign.com/ja-jp/blog/history-of-working-style - Jinjer Blog「時短勤務者の有給付与について企業が知っておくべきこと」、2023、

https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/reduced-working-hours_paid-vacation/ - Schoo for Business「週休3日制とは?メリット・デメリットから導入する際の注意点までを解説」、2023、

https://schoo.jp/biz/column/1721

著者:松本 遼太郎

2001年生まれ 千葉県出身

立教大学経済学部経済学科卒業

労働経済学専攻